Die Art und Weise, wie digitale Ermittler in Deutschland und Europa heute arbeiten, hat sich fundamental gewandelt – längst noch nicht von allen Akteuren bemerkt. Ich selbst beobachte als Cybercrime-Strafverteidiger in meinen eigenen Cybercrime-Verfahren seit Jahren, wie die Dinge sich ändern – dazu kommen die zahlreichen Informationen, die ich aus meinem Netzwerk von Mandanten und auch Kollegen erhalte. Und ich kann nur sagen: Es wird Zeit, aufzuwachen. Denn gerade deutsche Ermittler sind extrem hartnäckig und wissen internationale Instrumente extrem gut auszuspielen. Vor allem die Sonderstaatsanwaltschaften in Köln, Frankfurt und Bamberg muss man international auf dem Schirm haben.

Cybercrime-Ermittlungen im Wandel weiterlesenSchlagwort: IP-Adresse

OLG München: Keine Auskunftspflicht für E-Mail-Provider nach § 21 TDDDG

In einem Beschluss vom 26. August 2025 befasst sich das OLG München (18 W 677/25 Pre e) mit der Frage, ob ein E-Mail-Hosting-Dienst nach § 21 TDDDG zur Auskunft über Bestandsdaten verpflichtet ist, wenn dessen Dienst nicht unmittelbar zur Rechtsverletzung genutzt wurde. Die Entscheidung ist von erheblicher Bedeutung für die Reichweite der Auskunftspflichten bei rechtswidrigen Online-Inhalten und grenzt die Begriffe „digitaler Dienst“ und „Telekommunikationsdienst“ dogmatisch deutlich voneinander ab – zumal das LG München I es vorher noch anders gesehen hat!

OLG München: Keine Auskunftspflicht für E-Mail-Provider nach § 21 TDDDG weiterlesenSensorvault: Google und die digitale Rasterfahndung

Ermittlungen im Schatten der Privatsphäre: Die Strafverfolgung im digitalen Zeitalter ist effizienter – aber auch gefährlicher geworden. Denn mit der zunehmenden Datenverfügbarkeit wächst die Versuchung, präventiv auf Massenabfragen zu setzen, anstatt gezielt zu ermitteln. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür ist Sensorvault, eine von Google betriebene, weitgehend unbekannte Datenbank, die die Grundlage für sogenannte Geofence Warrants bildet – richterliche Anordnungen zur Herausgabe von Standortdaten aller Geräte in einem bestimmten Gebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Was auf den ersten Blick wie ein nützliches Werkzeug zur Aufklärung schwerer Straftaten erscheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als digitaler Generalverdacht. Besonders brisant: Die Methode wird nicht nur verwendet, um Tatverdächtige zu bestätigen, sondern um sie überhaupt erst zu finden. Der folgende Beitrag beleuchtet die Praxis, die Technik und die rechtlichen wie gesellschaftlichen Implikationen anhand realer US-Fälle.

Sensorvault: Google und die digitale Rasterfahndung weiterlesenDigitale Beweismittel

Digitale Beweismittel: Wie geht man mit digitalen Beweismitteln (richtig) um? Diese Frage ist allgegenwärtig und leider kaum Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen: Es gibt nur eine extrem überschaubare Anzahl von Aufsätzen zum Thema, gerichtliche Entscheidungen sind noch seltener. Dabei drängt sich gerade mit der zunehmenden Digitalisierung des Prozesswesens diese Frage auf.

Vor allem eine Frage ist inzwischen ebenso drängend wie vollkommen aus dem Fokus geraten: Was ist ein digitales Beweismittel? In diesem Beitrag gehe ich auf die wesentlichen Problembereiche rund um digitale Beweismittel ein, ich widme dabei einen wesentlichen Teil meines Alltags rund um technische und rechtliche Fragen von IT-Forensik und digitaler Beweismittel. Inzwischen war ich zum Thema auch zwei Podcasts, die am Ende verlinkt sind! Inzwischen habe ich mehrere Aufsätze zum Thema digitale Beweismittel und IT-Forensik publiziert.

Digitale Beweismittel weiterlesenIP-Catching: Wenn das Netz zur Rasterfahndung wird – und niemand etwas davon wissen soll

Stellen Sie sich vor, ein Geheimdienst hätte die Möglichkeit, alle Briefe, die an eine bestimmte Adresse geschickt werden, kurz zu öffnen, deren Absender zu registrieren und dann – zumindest offiziell – gleich wieder zu vergessen, was im Umschlag stand. Ungeheuerlich? Willkommen im digitalen Äquivalent: IP-Catching, was nun zunehmend in die Berichterstattung gerät.

IP-Catching: Wenn das Netz zur Rasterfahndung wird – und niemand etwas davon wissen soll weiterlesenDigitale Beweismittel: Sirius Report 2021

Es wurde nunmehr der dritte “Sirius Report” vorgelegt: Beim SIRIUS-Projekt handelt es sich um eine zentrale Referenz in der Europäischen Union für den Wissensaustausch über den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Beweismitteln. Heute wird das Projekt von Europol und Eurojust in enger Partnerschaft mit dem Europäischen Justiziellen Netz (EJN) durchgeführt.

Der Sirius Report gibt einige grundsätzliche Einblicke in die Bedeutung und Entwicklung digitaler Beweismittel, speziell bei der Bekämpfung von Cybercrime im Zusammenhang mit Anfragen bei Online-Service-Providern (OSP).

Digitale Beweismittel: Sirius Report 2021 weiterlesenDigitale Beweismittel

Digitale Beweismittel: Wie geht man mit digitalen Beweismitteln (richtig) um? Diese Frage ist allgegenwärtig und leider kaum Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen: Es gibt nur eine extrem überschaubare Anzahl von Aufsätzen zum Thema, gerichtliche Entscheidungen sind noch seltener. Dabei drängt sich gerade mit der zunehmenden Digitalisierung des Prozesswesens diese Frage auf.

Vor allem eine Frage ist inzwischen ebenso drängend wie vollkommen aus dem Fokus geraten: Was ist ein digitales Beweismittel? In diesem Beitrag gehe ich auf die wesentlichen Problembereiche rund um digitale Beweismittel ein, ich widme dabei einen wesentlichen Teil meines Alltags rund um technische und rechtliche Fragen von IT-Forensik und digitaler Beweismittel.

Digitale Beweismittel weiterlesenDigitale Beweismittel: Schlichte Vorlage von Excel-Datenblättern

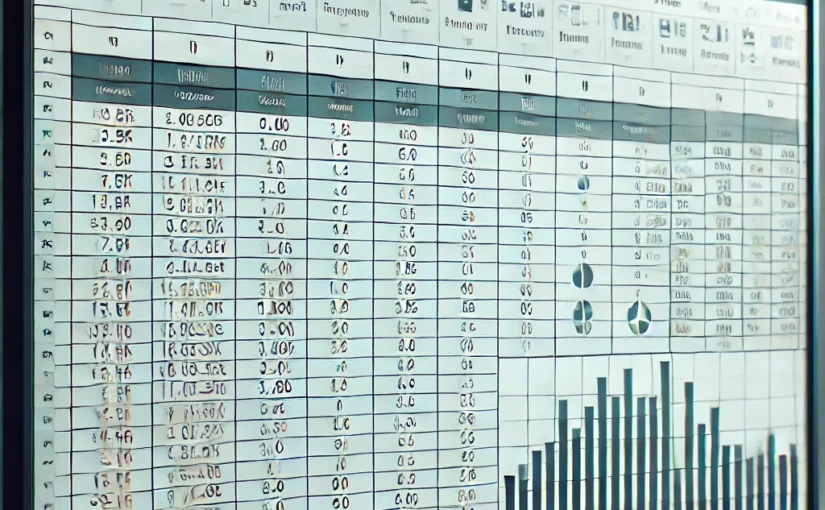

Dass die schlichte Vorlage von Excel-Ausdrucken kein geeigneter Beweis sein kann hat das Landesarbeitsgericht Köln, 6 Sa 723/20, einem Unternehmen ins Stammbuch geschrieben. Hier ging es darum, ob ein gekündigter Mitarbeiter – der sich gegen die Kündigung wehrte – Fake-Kunden angelegt hat, um darüber in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das beklagte Unternehmen wollte nun, auf Basis ausgedruckter Excel-Datenblätter und mittels selbst angefertigter Screenshots die Täterschaft des Mitarbeiters nachweisen. Was vorhersehbar scheiterte.

Digitale Beweismittel: Schlichte Vorlage von Excel-Datenblättern weiterlesenHashwert

Ein “Hashwert” spielt in der digitalen Forensik, im Bereich der Dateien, eine erhebliche Bedeutung. Der Hashwert wird durch eine Hashfunktion erzeugt und ist eine

“Abbildung, die eine große Eingabemenge (die Schlüssel) auf eine kleinere Zielmenge (die Hashwerte) abbildet”

Wikipedia zur Hashfunktion

Entgegen einer verbreiteten Handhabe in der Praxis sollte der Hashwert im Gerichtssaal nicht ohne Hinterfragen hingenommen werden.

Hashwert weiterlesen